LAVIS. Nella prima puntata abbiamo iniziato un viaggio nello spirito dei tempi in cui visse don Grazioli. Abbiamo visto come il Trentino stesse vivendo un periodo di grandi contraddizioni e cambiamenti. Ma non solo. Era l’intera Europa a vivere nell’incertezza: con popoli che avevano deciso di prendere in mano il loro destino, spinti dal sogno della rivoluzione.

Avevamo anche anticipato che la polizia austriaca aumentò i controlli su quegli «uomini indiziati di tendenze liberali». Nel generale clima di sospetto, anche il clero trentino finì spesso sul banco degli imputati. Furono comunque rari i casi in cui, da indagini più o meno approfondite, si passò a un vero e proprio provvedimento di arresto. Uno dei casi fu proprio quello di don Giuseppe Grazioli. In questa puntata inizieremo a conoscerlo un po’ meglio.

Lavis e don Grazioli

Prima puntata – Un prete di campagna e il suo tempo: venti di rivoluzione

Terza puntata – La fragile economia del Trentino di metà Ottocento

Quarta puntata – La storia nelle cronache e nei documenti

Quinta puntata – La storia del monumento

Fedele ai suoi principi

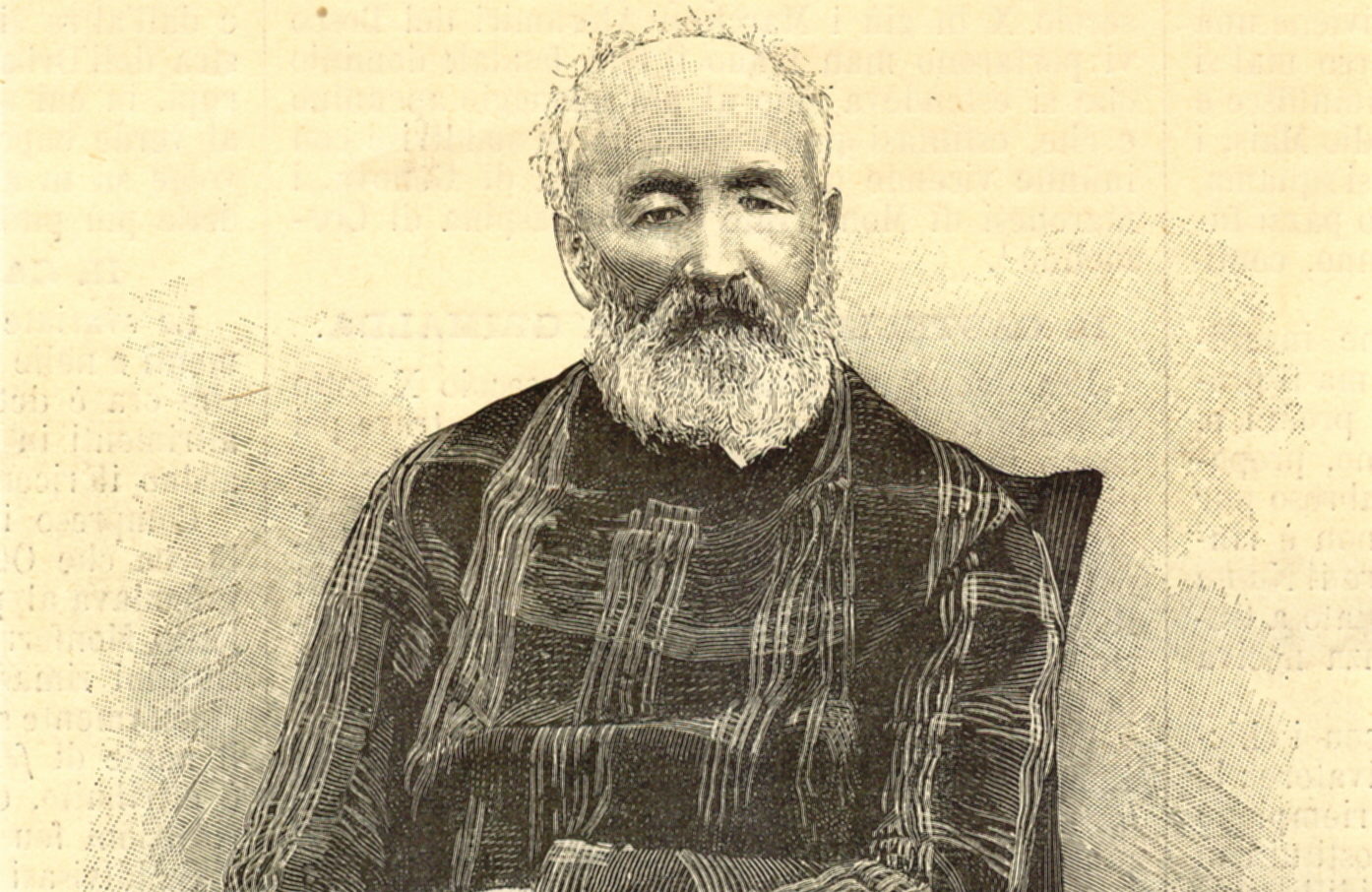

1.Don Grazioli nacque a Lavis il 28 dicembre 1808 da «povera ma onesta famiglia di contadini»1. Dopo aver prestato servizio a Strigno, ai tempi della rivoluzione di metà Ottocento era cappellano a Ivano Fracena, in Valsugana. Anche se la popolazione locale sembra lo amasse molto, egli venne segnalato alle autorità per «aver manifestato sentimenti di simpatia per “la rivoluzione italiana”»2.Questa sua caratteristica finirà con l’essere poi enfatizzata, in senso ovviamente positivo, dalla storiografia di epoca fascista. Lo storico Antonio Zieger, fra i principali storici locali degli anni Venti del Novecento, scriverà così, riferendosi proprio a don Grazioli:

Spiacque a costoro la leale franchezza di un uomo, adoratore dell’idea della patria per la quale egli sentiva «come una specie di idolatria» non composta di parole retoriche, ma compenetrata di opere proficue, di largizioni disinteressate, di vera benefica attività».Antonio Zieger

Dopo il temporale

2.È chiaro che i toni utilizzati dallo Zieger risentono l’influenza della retorica nazionalista, dato che scrive in quel periodo così particolare, fra Prima e Seconda guerra mondiale. Non ci sono comunque dubbi che le idee di don Grazioli potessero essere accostate, per similarità, a quelle che in quegli anni erano portate avanti da liberali e rivoluzionari. E non solo perché come tali dovettero apparire ad alcuni funzionari austriaci.Basta leggere il diario che don Grazioli scrisse durante la prigionia e che oggi è conservato all’archivio della Biblioteca Comunale di Trento3:

Anche dalla presente scossa – (la rivoluzione, ndr) – soffre certo l’Europa tutta, ma riordinatasi la società io spero che si troverà un passo avanti; i popoli si troveranno in posizione di maggiormente svilupparsi, la sicurezza personale, l’eguaglianza in faccia alla legge ed altri beni saranno il retaggio dell’umanità tutta anziché di una classe privileggiata; e così come il temporale agita, scuote la natura, schianta anche ed abbatte degli alti alberi, delle vecchie torri, con fracasso e rovina, pure cessato è purgata l’aria, il cielo ride più sereno, e la natura pare ringiovanita, così sarà della società riordinata dal presente civil temporale che tanto la scosse ed agitò; l’umanità avrà fatto un passo nel perfezionamento morale».don Giuseppe Grazioli

Il viaggio in Italia

3.Nel 1841 don Grazioli aveva intrapreso un viaggio in Italia, con quattro amici. Fra di loro c’era anche Andrea Strosio4. Il viaggio era stato intrapreso ufficialmente per motivi di salute. Ma era comunque molto comune, in questo periodo, fare una sorta di gran tour alla scoperta delle meraviglie dell’Italia.I quattro ebbero dunque l’occasione di visitare tutta la penisola, recandosi sino a Napoli. Un divertente episodio, probabilmente inventato, ricorda come don Grazioli avrebbe scalato il Vesuvio, spingendosi troppo oltre sul cratere, tanto da «averne bruciacchiata la suola delle scarpe»5. È più serio il ricordo della visita a Roma, con le parole scritte da lui stesso:

I due grandi monumenti, cioè il Colosseo che indica la potenza di Roma, e San Pietro che indica quella dei Papi, in quei tempi che speriamo per sempre andati, non si cancelleranno mai più dall’anima mia».don Giuseppe Grazioli

Don Giuseppe Grazioli rimase impressionato nel vedere la ricchezza del Vaticano. E nel confrontarla con la povertà della sua gente e delle sue chiese. È possibile che siano nati qui, durante un viaggio, la sua affezione per gli ideali della rivoluzione, mischiati con l’amore per la cultura italiana?

Il fratellastro garibaldino

4.In realtà bisogna fare un ulteriore passo indietro e tornare alla Lavis di metà Ottocento. Sappiamo con certezza che in paese c’erano persone che erano molto attratte dalle idee della rivoluzione francese. Fra di loro c’era anche Paolina Brugnara, vedova di Andrea Grazioli e madre di Giuseppe. Ma c’è di più. Negli archivi di Stato conservati a Torino si conservano gli atti che provano l’esistenza di un garibaldino lavisano: si chiamava Carlo Stenico ed era il fratellastro di don Giuseppe Grazioli.La sua storia, praticamente dimenticata, è stata ricostruita negli anni Trenta dallo storico Tullio Panizza6. Carlo Stenico militò nel 1860 nell’esercito dell’Italia meridionale. Ma, per una serie particolari di circostanze, il suo ricordo andò perduto:

Amatissimo dalla famiglia, sentiva particolare affetto per la madre e il fratellastro don Giuseppe, che dal canto suo lo ebbe assai caro e lo educò al sacro culto della patria, incitandolo a servirla con ogni sua possa».Tullio Panizza

Dopo essersi arruolato volontario con i garibaldini, Carlo Stenico rientrò a Lavis negli anni Settanta dell’Ottocento:

LEGGI ANCHE – Quando a fine Settecento anche Lavis sognava la Rivoluzione

Un cappellano ribelle

5.Rientrato a Ivano Fracena dopo il suo viaggio in Italia, sicuramente don Grazioli non nascose le sue simpatie. Come suggerisce lo Zieger, forse contribuì all’arruolamento dei corpi franchi: una sorta di esercito parallelo, fatto da volontari che combattevano ispirati dagli ideali del Risorgimento. Più probabilmente, don Grazioli iniziò a predicare a favore dell’italianità del Trentino: un’idea che in quest’epoca non poteva che suscitare una certa attenzione.Infatti i documenti ci raccontano che il giudice distrettuale di Strigno, De Maistrelli, si interessò particolarmente alla figura del cappellano. Fu lui a segnalare più volte «don Giuseppe Grazioli di Lavis» fra le persone «passionalmente attirate alla causa dei ribelli italiani», finendo per definirlo come «caldo e fanatico sostenitore della causa italiana». Le ripetute segnalazioni spinsero infine il capitanato circolare a rivolgersi all’Ordinariato vescovile, che indirizzò una dura lettera al cappellano, ordinandogli di raggiungere Trento:

Cappellano esposto a Ivan Fracena,

Appena avuta la presente Ella dovrà tosto disporsi ad abbandonare la stazione da Lei occupata, venendo ciò richiesto dalle rincrescevoli circostanze, in cui Ella si trova per sua colpa.

Ella farà perciò in modo da lasciare Ivan Fracena al più tardo ai 31 del corrente. Vorrà poi recarsi immediatamente a Trento, e presentarsi all’Ordinato per conoscere le ulteriori disposizioni sul di Lei conto.

L’Ordinariato Le raccomanda quanto più può fervosamente di eseguire la sua partenza nel modo il più circospetto e prudente, e di procedere in guisa da non compromettersi maggiormente presso le Autorità.

Non potendo forse far eseguire entro il termine prefisso il trasporto di tutt’i suoi mobili, vorrà incaricarne qualche fidata persona, onde non debba per tale oggetto far ritorno a Ivan Fracena.

Confida l’Ordinariato, ch’Ella corrisponderà pienamente a questo invito.

Dall’Ordinariato P. Vescovile,

Trento ai 25 luglio 1848»Freinadimetz, vicario generale

L’arresto

6.Don Grazioli obbedì all’ordine impartitogli dal vicario, e si recò a Trento nel convento dei Cappuccini. Il 9 agosto da Innsbruck venne emesso un ordine di cattura. Accusato di alto tradimento, venne arrestato dalla polizia di Trento il 14 agosto, e condotto alle carceri di Innsbruck. Il racconto del suo arresto, scritto di suo pugno durante la prigionia, si ritrova nel diario che abbiamo già citato:

6.Don Grazioli obbedì all’ordine impartitogli dal vicario, e si recò a Trento nel convento dei Cappuccini. Il 9 agosto da Innsbruck venne emesso un ordine di cattura. Accusato di alto tradimento, venne arrestato dalla polizia di Trento il 14 agosto, e condotto alle carceri di Innsbruck. Il racconto del suo arresto, scritto di suo pugno durante la prigionia, si ritrova nel diario che abbiamo già citato:

Fui condotto in una prigione di detta polizia ove sdraiato su di un letticiuolo trovai il giovine Pietro Martini; io mi coricai sull’altro cagnaro vestito perché era sporcissimo, mi posi il fazzoletto da naso sotto il capo e quieto e tranquillo riposai quel tanto che la torma di pulci me lo permisero.

(…) La notte vegnente il Martini ed io accompagnati da un caporale che apparteneva alla polizia di Milano partimmo dal carcere per venire al veloce all’una (…).

Entrammo in un veloce noi due colla guardia, vestita da civile fuorché la berretta (…). La notte era placida e bella, serena, con plenilunio; io mi trovavo calmo e tranquillo, ma il povero Martini era agitato; oltre il triste Addio dato al vecchio padre e alla sorella che dolentissimi lo avevano lasciato la sera; aveva la madre che all’arresto del figlio, poveretta era caduta ammalata, e tre amorosi fratelli che lo avevano accompagnato fino alla carrozza; e poi mi pareva che il suo carattere non fosse de’ forti, e poco preparato all’affrontar le miserie umane –.don Giuseppe Grazioli

Il passaggio per Lavis

7.Nel suo racconto, don Grazioli ricorda con particolare commozione il passaggio per Lavis, dove ancora abitava la madre.Povera creatura: aveva a tre passi sì fiera tempesta di Dolore, e non se ne accorgeva, forse sognava il mio ben’essere! Per lei mi commossi, per me ero perfettamente rassegnato».don Giuseppe Grazioli

Il capellano raggiunse infine Innsbruck, dove rimase in prigionia fino al 28 agosto, 14 giorni dopo, quando arrivò finalmente la notizia dell’amnistia, concessa dall’imperatore a tutti gli accusati di alto tradimento.

Colpa del decano

8.Abbiamo scritto che sono rari i casi in cui alle indagini sui sospettati di simpatie italiane seguirono poi dei veri e propri provvedimenti d’arresto. Una prudenza ancora maggiore, poi, le autorità austriache la riservavano ai membri del clero. Anche perché si legavano a intere comunità, che intorno al proprio curatore d’anime sviluppavano un sincero sentimento di affetto e dedizione. Evidente anche nel caso di don Grazioli, tanto che al ritorno in Valsugana, il curato fu accolto da una festa, e celebrato con un’epigrafe, dettata dal dott. Giuseppe Floriani di Borgo:Cosa aveva spinto allora Innsbruck ad intervenire con tanta solerzia contro don Grazioli? Lo stesso curato, nel suo diario, avanzò un sospetto ben preciso. Il suo arresto era stata una vendetta, architettata dal decano di Strigno:

Se io fossi stato un vile, ed avessi incensato il D(ecano) ed il co(nte) e il suo agente, ed avessi detto che beneficavano il mio povero popolo quando invece se lo mangiavano vivo… io non sarei qui!».don Giuseppe Grazioli

Un carattere impetuoso

Per ricostruire quelle vicende bisogna fare un altro piccolo passo indietro, e tornare al periodo fra il 1845 ed il 1847, ad Ivano Fracena. La questione al centro della discussione era l’ampliamento della canonica del paesino, fortemente voluta dal cappellano. Il Pola rifiutò di concedere il finanziamento della parte che gli spettava. Da un lato don Grazioli accusava quindi il decano di avarizia, dall’altro questi si difendeva, tacciando il cappellano di calunnia.

Io mi son ritirato in questo paesetto per servire con le mie forze la società, in pace e lungi da guerre e da imbrogli. Ma Ella è venuta a disturbare questa pace veramente beata, consolata dall’amore dei miei curaziani, e per non contribuire la parte che giustamente Le tocca a questa fabbrica canonicale. Mi fece e mi fa una guerra quanto più riposta e nascosta, altrettanto più accanita».don Giuseppe Grazioli

Una guerra che, stando a don Grazioli, si basò su un’«opposizione vile e bugiarda». Il prete si rifiutò di «soffrire tutto, senza aprir bocca!», ed anzi si dichiarò disposto a versare «tutto il sangue fino all’ultima goccia», per difendere i suoi ideali.

La vicenda dello scontro con il decano, in conclusione, non pare tanto interessante perché – stando almeno al sospetto di don Grazioli – avrebbe favorito il suo arresto nel 1848. Quanto piuttosto perché rivelò appieno la forte personalità del prete. Un carattere risoluto e ben deciso, o persino – come scriverà la storica Elisabetta Pontello Negherbon7 – «troppo schietto e impetuoso».

Il «neoassolutismo»

10.Riacquistata la libertà, don Grazioli, almeno nell’immediato, non si fece promotore di nuove istanze liberali, né insistette nella predicazione dell’italianità del Trentino. O almeno, non abbiamo notizie in questo senso. Il prete dovette invece fare i conti prima con la minaccia del colera – malattia che colpì la Valsugana negli anni Cinquanta dell’Ottocento – e quindi con la crisi economica, di cui parleremo nella prossima puntata.D’altronde anche il panorama storico era nel frattempo mutato. La rivoluzione non sarà certo scevra di conseguenze, ma le insurrezioni erano state placate un po’ ovunque. Il 2 dicembre del 1848 Ferdinando aveva nel frattempo abdicato, a favore del nipote diciottenne – Francesco Giuseppe – che rimarrà sul trono fino al 1916. È questo un periodo che taluni storici hanno definito come “controrivoluzione”, altri come “neoassolutismo”: «le vecchie élite sociali – scrive a proposito Roger Price8 – si erano presto riprese dallo sconforto iniziale provocato dall’apparente collasso delle esistenti istituzioni di governo, proprio perché possedevano un considerevole vantaggio che derivava da un senso di superiorità sociale e culturale, da consolidate posizioni nell’amministrazione pubblica e nell’esercito, e dall’esperienza politica».

Il sogno dell’autonomia

11.L’attenzione di chi, in Trentino, sperava in una maggiore autonomia (o persino in un’annessione al Lombardo-Veneto), si rivolse non più alla rivoluzione. Ma alle cosiddette “diete” provinciali e nazionali: erano delle assemblee in cui sedevano i rappresentanti dei vari territori. A Francoforte, nell’assemblea che avrebbe deciso l’assetto della neonata Confederazione germanica, i deputati trentini richiesero una separazione dei Circoli di Trento e Rovereto, pur nel contesto di una fedeltà all’Impero austriaco. Insomma, volevano l’autonomia. L’assemblea respinse di fatto la proposta trentina, rimandando la discussione alla dieta austriaca, convocata prima a Vienna e quindi nella città morava di Kremsier.Una petizione, con la firma di 46.000 cittadini favorevoli all’autonomia, venne approvata dal Comitato parlamentare il 14 febbraio 1859. Ma, ancora una volta, il provvedimento fu solo temporaneo. Francesco Giuseppe – fortemente contrario ad una revisione costituzionale – fece occupare l’aula dall’esercito e dichiarò la fine dei lavori. Anche i deputati trentini fecero ritorno a casa.

L’ammirazione per don Grazioli

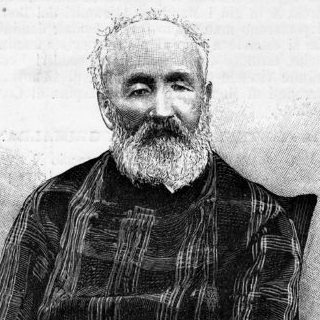

12.Il tempo è ormai passato e don Giuseppe Grazioli è ormai anziano. Ha già affrontato i difficili viaggi in Oriente che racconteremo nella prossima puntata. Anche casa d’Austria, che qualche anno prima aveva deciso per la sua incarcerazione, lo premiò con il riconoscimento della Croce di cavaliere d’ordine di Francesco Giuseppe.Diversi documenti ci provano come l’ammirazione per il cappellano fu diffusa anche in diversi ambienti culturali della regione. E non solo. Così, il «Circolo Sociale di Trento», in occasione dell’ottantesimo compleanno del sacerdote, gli scrisse una lettera:

Il Circolo Sociale di Trento nella modesta sua sfera d’azione condivide la gratitudine che nutrirono per Lei tutti i buoni cittadini, ed augura che Ella possa essere conservata ancora a lungo per il decoro e vantaggio della patria.»

Il Museo Civico di Rovereto, il 10 maggio 1885, inviò invece una lettera di ringraziamento per il sostegno fornito. Così, l’Accademia Australiana delle Scienze (con sede a Melbourne) nominò don Grazioli come membro onorario straniero, con il titolo di vice presidente. In una nota del 1883, si legge come il sacerdote consegnò al comune di Villa Agnedo una serie di libri – fra gli altri anche L’isola misteriosa di Giulio Verne – per la biblioteca locale.

La “Pro patria”

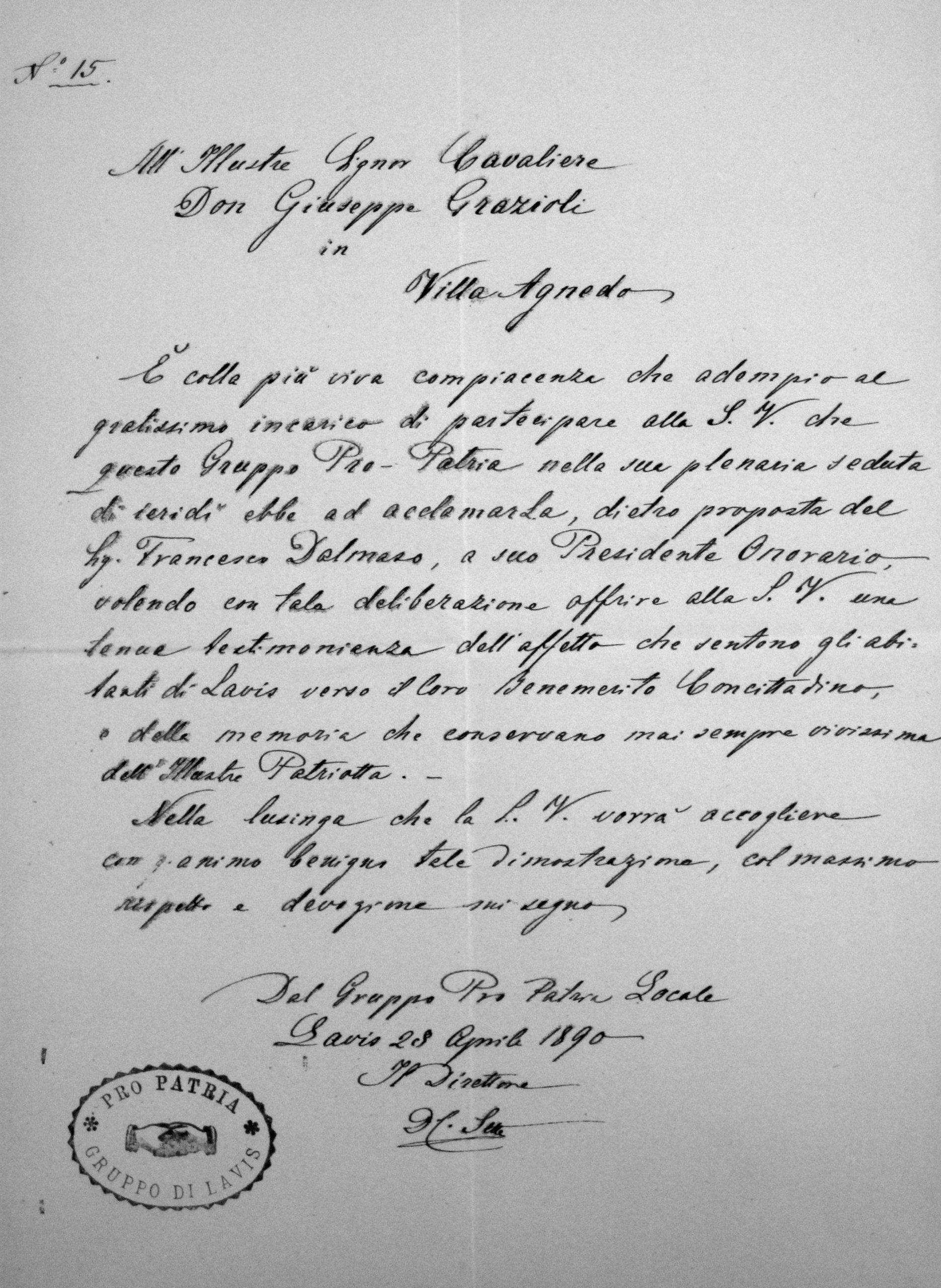

13.Ma ancor più significativa è la partecipazione, di un ormai anziano (e dal 1885 anche cieco) don Grazioli, alla società «Pro patria». Era una sorta di associazione nata in questo periodo per difendere gli ideali della cultura italiana del Trentino: avevano aperto sezioni praticamente ovunque in provincia. Don Grazioli fu innanzitutto direttore, e poi presidente, del gruppo di Strigno, ma fu nominato anche presidente onorario a Lavis. Il 28 aprile 1890, il direttore Carlo Sette gli inviò questa lettera:Don Giuseppe Grazioli

in Villa Agnedo

È colla più viva compiacenza che adempio al gratissimo incarico di partecipare alla S.V. che questo Gruppo Pro-Patria nella sua plenaria seduta di ieridì ebbe ad acclamarla, dietro proposta del Sig. Francesco Dalmaso, a suo Presidente Onorario, volendo con tale deliberazione offrire alla S.V. una tenue testimonianza dell’affetto che sentono gli abitanti di Lavis verso il loro Benemerito Concittadino, e della memoria che conservano sempre vivissima dell’Illustre Patriotta.

Nella lusinga che la S.V. vorrà accogliere con animo benigno tale dimostrazione, col medesimo rispetto e devozione mi segno,

Dal Gruppo Pro Patria Locale

Lavis 28 aprile 1890

Il Direttoredott. Carlo Sette

Un monumento a Dante

14.Il sacerdote non aveva dunque perso il suo interesse per la cultura italiana. E questo risultò ancora più evidente quando decise di devolvere al comune di Trento 11.000 fiorini, per l’erezione di un monumento a Dante (con soldi che inizialmente dovevano servire al finanziamento di alcuni lavori al Duomo di Trento). Il monumento è quello che ancora oggi si trova nell’omonima piazza, di fronte alla stazione di Trento.Alla morte di don Grazioli (27 febbraio 1891), Carlo Dordi scrisse:

Ed io che lo visitai pochi giorni prima della sua morte rimasi non dirò meravigliato, ma profondamente commosso quando quel vecchio più che ottantenne colpito da lunga e totale cecità, affranto dal malore che doveva condurlo alla tomba, stringendomi la mano mi disse: “Procurate che il monumento di Dante sorga bello e grandioso nella vostra città a perpetua ricordanza del nostro amore per la bella lingua italiana ed a sfida contro tutti coloro che si attentassero di combattere in questo paese l’integrità che è il carattere indelebile impresso dalla natura e dalla divinità ad ogni nazione”.

In quel momento mi sovenne alla mente l’immagine poetica di quel cieco divin raggio di mente che brancolando abbracciava le urne degli avi e ne evocava la memoria ad onore e risorgimento della patria. E l’amore di patria fu veramente grande in don Giuseppe Grazioli, il quale se per esso ebbe a soffrire triboli ed angosce lo conservò vivo ed immacolato fino all’estremo sospiro.

Le nobili doti di don Giuseppe Grazioli non poterono rimanere ignote anche oltre alla cerchia del suo paese natio perché la virtù e la grandezza si impongono in tutti e perciò egli ebbe insigni onorificenze e nel suo eremo di Vill’Agnedo fu visitato più volte da illustri personaggi di ogni nazione; lontano però da ambiziosi pensieri egli accettava tutto con eguale affabilità e cortesia cercando la sua soddisfazione unicamente nella coscienza di avere bene operato per il proprio paese.

Troppo lungi mi condurrebbe il parlare delle virtù private di don Giuseppe Grazioli, della affabilità dei suoi modi, della semplicità dei suoi costumi che lo rendevano carissimo agli amici, i quali lo apprezzavano come padre, come fratello, come consigliero, come benefattore e per i quali la sua perdita fu meritata cagione di indimenticabile cordoglio.

Il secolo che sul suo principio vide nascere don Giuseppe Grazioli fu agitato per grandi avvenimenti, per concepite speranze, per amari disinganni; possa il secolo che sta per sopraggiungere trovare chi imiti gli esempi di quell’uomo veramente sublime ad essere così ferace di benefici frutti per la umanità e per la patria».Carlo Dordi

(Continua…)

Lavis e don Grazioli

Prima puntata – Un prete di campagna e il suo tempo: venti di rivoluzione

Terza puntata – La fragile economia del Trentino di metà Ottocento

Quarta puntata – La storia nelle cronache e nei documenti

Quinta puntata – La storia del monumento

Note

- Alfonso Pasolli, Commemorazione del benemerito concittadino don Giuseppe Grazioli, preletta nel teatro comunale di Lavis dal signor dottor Alfonso Pasolli il giorno XXV maggio MCMII, per cura del gruppo locale della Lega Nazionale, Rovereto, Tomasi, 1902

- Sergio Benvenuti, Le istituzioni ecclesiastiche, in Storia del Trentino. V. L’età contemporanea 1803-1918, a cura di M. Garbari e A. Leonardi, Bologna, Il Mulino, 2003, p. 296

- Biblioteca Comunale di Trento, Fondo miscellaneo (BCT1), manoscritto 2703

- Andrea Strosio, per trent’anni arciprete della chiesa di San Marco in Rovereto, nacque a Torcegno il 3 aprile 1812. Membro, e poi presidente, dell’accademia degli Agiati, fu fra i primi studiosi e interpreti del pensiero del filosofo roveretano Antonio Rosmini. Morì il 24 settembre 1882 a Milano, dove si era recato per ricevere delle cure. Cfr. Teodoro Ciresola, Un difensore di Rosmini: Andrea Strosio, profilo biografico, Rovereto, Manfrini, 1957

- Lo riporta il Pasolli, nella sua commemorazione di don Grazioli già citata

- Tullio Panizza, Carlo Stenico di Lavis: un garibaldino dimenticato, Trento, Saturnia, 1933

- Elisabetta Pontello Negherbon, Per una ricostruzione della vicenda biografica di don Giuseppe Grazioli, in Studi Trentini di Scienze Storiche, LXIV, 1985, 3, p. 303

- Roger Price, Le rivoluzioni del 1848, Bologna, Il Mulino, 2004, p. 91

Forse ti può interessare anche:

Lavis e don Grazioli (5 di 5) – La storia del monumento

Lavis e don Grazioli (5 di 5) – La storia del monumentoLAVIS. Siamo arrivati all’ultima puntata della.

Lavis e don Grazioli (4 di 5) – La storia nelle cronache e nei documenti

Lavis e don Grazioli (4 di 5) – La storia nelle cronache e nei documentiLAVIS. Come abbiamo visto nelle scorse.

Lavis e don Grazioli (3 di 5) – La fragile economia del Trentino di metà Ottocento

Lavis e don Grazioli (3 di 5) – La fragile economia del Trentino di metà OttocentoLa storia di come il sacerdote.

Lavis e don Grazioli (1 di 5) – Un prete di campagna e il suo tempo: venti di rivoluzione

Lavis e don Grazioli (1 di 5) – Un prete di campagna e il suo tempo: venti di rivoluzioneLAVIS. Il 28 dicembre del 1808.

Lascia un commento